এ সময় টেলিফোনের অপর প্রান্তে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা বলছেন, ‘স্যার এতে পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে।’ এটা শুনে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা রেগে গিয়ে বলছেন, ‘শুনেন, এত বেশি বুঝেন কেন? প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশ আছে। আপনাকে যা বলছি তাই করেন। নাইলে কিন্তু আপনেরেই শোকজ কইরা দিমু।’ সম্প্রতি এমন একটি অডিও কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, আপনার কি মনে হয় যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন বা দিতে পারেন? অডিওটি যারা শুনেছেন, তারা নিশ্চয়ই প্রথমে নিশ্চিত হতে পারেননি যে এটা নকল। কারণ, অডিও কলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কণ্ঠ হুবহু নকল। এটা মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ।

গত ৩০ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নামে এ ধরনের ভুয়া অডিও রেকর্ড তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সাধারণ জনগণের নিকট মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে—যা জনশৃঙ্খলা ও আইনের পরিপন্থী।

ডিপ ফেক

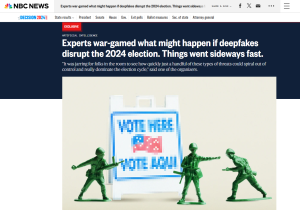

ডিজিটাল দুনিয়ায় ‘ডিপ ফেক’ বলে একটা শব্দ আছে, যার অর্থ ভুয়া ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং, যা দেখতে ও শুনতে মনে হয় বাস্তব, কিন্তু বাস্তব নয়। ডিপ ফেকগুলো ভুয়া ঘটনাগুলোর চিত্র তৈরি করতে ‘ডিপ লার্নিং’ নামে এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়। ডিপ লার্নিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ডিপ ফেক নামটি ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ডিজইনফরমেশন বা ডিডি তথা ইন্টারনেটে কুতথ্যের ক্ষেত্রে ডিপ ফেক একটি বড় বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অডিও কলটির কথাই ধরা যাক। চট করে এটা অনেকের পক্ষেই বোঝা মুশকিল যে, এটা বানানো। একইভাবে সরকারের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আইনশৃঙ্খলা বা সেনাবাহিনীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ফোনকল রেকর্ড তৈরি করে সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা অসম্ভব নয়।

একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এমন কিছু ভিডিও বানানো হতে পারে, যেখানে দেখা যাবে ওই ব্যক্তি বিশ্রী ভাষায় কথা বলছেন, সহিংসতা উসকে দেওয়ার মতো কোনো নির্দেশনা দিচ্ছেন। কিন্তু ওই যে ভুয়া, বানানো—সেটি প্রমাণ হতে হতে হয়তো বড় কোনো ঘটনা তৈরি যাবে।

মুশকিল হলো, ডিপফেক এত নিখুঁতভাবে মুখের মাংসপেশি, ঠোঁটের নড়াচাড়ার সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ-বাক্য বসায় যে, তা সাদা চোখে ধরতে পারা অসম্ভব। ডিপ ফেকের সফটওয়্যারগুলো আজকাল এত উন্নত হয়েছে যে, এগুলো কিছুটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানলেই একটি ডিপ ফেক কনটেন্ট বানিয়ে ফেলা সম্ভব। ভিডিও বা অডিওর পাশাপাশি কোন একটি ফটোকেও ডিপ ফেক করা সম্ভব। (কুতথ্যের কথকতা, আইইডি/২০২১, পৃ. ১৫)

এই যখন বাস্তবতা তখন এ নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যেরকম মব তথা জনবিশৃঙ্খলা বেড়েছে, তাতে যেকোনো একটা ইস্যু তৈরি করে মব সৃষ্টি করা হলে সেগুলো প্রতিহত করাই হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর ওই মব সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে এআই জেনারেটেড ভুয়া কনটেন্ট।

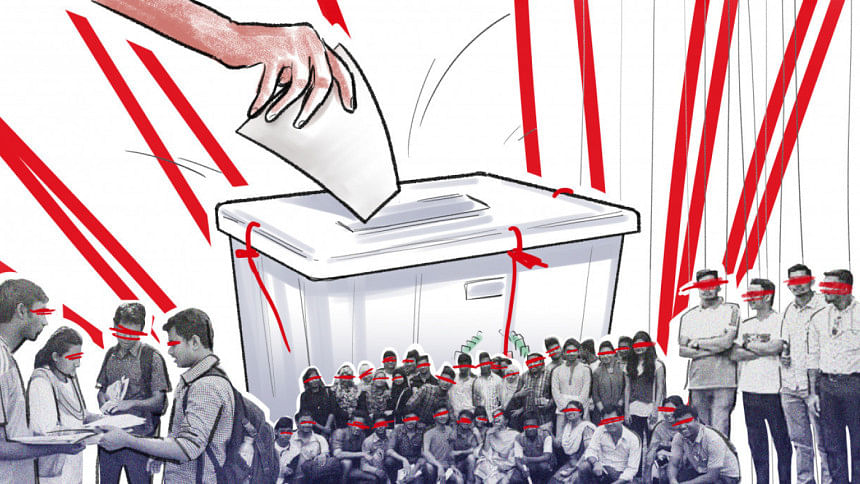

গবেষণা সংস্থা ডিসমিস ল্যাবের বরাত দিয়ে সম্প্রতি গণমাধ্যমের একটি খবরে বলা হয়েছে, এ বছরের শুরুর তুলনায় মাঝামাঝিতে ভুয়া তথ্য বা গুজব ছড়ানোর হার বেড়েছে ১৭ শতাংশ। এর মধ্যে রাজনৈতিক গুজব সবচেয়ে বেশি, ৪৪ শতাংশ। সুতরাং আগামী জাতীয় নির্বাচনে ডিপ ফেক বা এআই দিয়ে নানা ধরনের ভুয়া কনটন্টে তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হতে পারে।

আরও যা হতে পারে

১. প্রার্থীদের ইমেজ নষ্ট করার জন্য তাদের ছবি, ভিডিও ও কণ্ঠ নকল করে কনটেন্ট বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। ভুয়া ভিডিও/অডিও বানিয়ে দেখানো হতে পারে যে, কোনো প্রার্থী বা দলের নেতা ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে অবৈধভাবে নানা সুবিধা নিয়েছেন। দেখানো হতে পারে কোনো প্রার্থী নিষিদ্ধ দল বা সংগঠনের সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের টেলিফোন আলাপ তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

কিন্তু এগুলো সত্য না মিথ্যা, সেটি প্রমাণিত হওয়ার আগেই হয়তো সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও দলের সঙ্গে অন্যদের সংঘাতের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে। এআই-জেনারেটেড অডিওতে কোনো জনপ্রিয় নেতাকে এমনভাবে দেখানো যেতে পারে যেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোটার ও সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছেন—যা সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

২. ডিপ ফেক ব্যবহার করে ভুয়া বার্তা প্রচার হতে পারে যে নির্বাচন কমিশন নতুন নির্দেশনা জারি করেছে, ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন হয়েছে কিংবা প্রচার করা হতে পারে যে, ভোটের দিন অমুক স্থানে সহিংসতা ঘটবে ইত্যাদি। এতে ভোটারদের মধ্যে ভয় ঢুকে যেতে পারে।

৩. এআই দিয়ে জনপ্রিয় টিভি ও পত্রিকার লোগো ব্যবহার করে নির্বাচন সম্পর্কে ভুয়া খবর ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে—যা নির্বাচনি পরিবেশ বিঘ্নিত করবে।

৪. ডিপ ফেক ব্যবহার করে ভুয়া কূটনৈতিক বিবৃতি তৈরি করা হতে পারে, যা বিদেশি রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নামে প্রচার হবে। যেমন অমুক দেশ অমুক দলকে সমর্থন করছে ইত্যাদি।

৫. যখন একাধিক মাধ্যম থেকে এই ধরনের ভুয়া ভিডিও বা কনটেন্ট ছড়ানো হবে, তখন মানুষ চট করে সত্য-মিথ্যায় পার্থক্য করতে পারবে না। বিভ্রান্ত হবে। অনেক গুজবকেও সত্য বলে মেনে নেবে। কিছু ভুয়া কনটেন্টের কারণে মূলধারার মিডিয়ার ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হতে পারে। কারণ মানুষ মনে করতে পারে যে, মিডিয়া বোধ হয় কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য খবরটা চেপে গেছে।

কেন চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের দ্রুত বিকাশের ফলে মানুষের জীবনযাপন সহজ হয়েছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি এই সহজলভ্যতার সুযোগে কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল ও প্রতিষ্ঠান সহজেই মানুষকে প্রতারিত করতে পারে। বিশেষ করে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অনেক ভুয়া ও অর্ধসত্য বিষয় খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর একটি বড় কারণ ডিজিটাল লিটারেসি। অর্থাৎ মানুষের হাতে দ্রুত স্মার্ট ফোন ও ইন্টারনেট পৌঁছে গেলেও ডিজিটাল লিটারেসি বা ডিজিটাল শিক্ষার অভাব প্রকট। বিশেষ করে তাৎক্ষণিকভাবে সত্যমিথ্যা যাচাই করতে খুব কম মানুষই পারে। তাছাড়া মানুষ যা দেখতে চায় ও বিশ্বাস করতে চায়, সে ধরনের কনটেন্ট দেখলেই সে প্রভাবিত হয়।

চিলে কান নিয়ে যাওয়ার প্রবাদটা বাংলাদেশে প্রকট। যে কারণে কিছু একটা শুনলেই মানুষ বিশ্বাস করে। এখানে ভুয়া খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার একটি বড় কারণ হলো মানুষের একটি বড় অংশই খবর যাচাই না করেই বিশ্বাস করে ও শেয়ার করে। তাছাড়া খবরের সত্যতা যাচাইয়ের টুল বা উপায়ও অধিকাংশের জানা নেই।

করণীয় কী?

নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই একটি ফ্যাক্ট-চেকিং সেল গঠন করতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটর করতে হবে। কেউ কোনো একটি ভুয়া খবর বুঝে বা না বুঝে শেয়ার করলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য জেসমিন টুলি পরামর্শ দিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলো সেসব কনটেন্ট দিয়ে প্রচার চালাবে সেসব কনটেন্ট ইলেকশন কমিশন দিয়ে আগে ভেটিং করিয়ে নিতে হবে। তখন নির্বাচন কমিশন ভিডিওর সব তথ্য যাচাই করতে পারবে। এটি সাইবার সিকিউরিটি ইউনিটের মূল দায়িত্ব থাকবে।

নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এআই-ভিত্তিক কনটেন্ট যাচাইয়ের দক্ষতা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। সন্দেহমূলত কনটেন্ট বা খবর নজরে এলে ভোটারদের বোঝাতে হবে যে এগুলো সত্য নয়। কোনটি সত্য সেটি দ্রুত জানাতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। যত বেশি গোপনীয়তা বা হাইড এন্ড সিক থাকবে, গুজব-অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা তত বেশি ছড়াবে।

মূলধারার গণমাধ্যমকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ভুয়া তথ্য, অপতথ্য, অর্ধসত্য ও গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে না। যেকোনো তথ্য ক্রসচেক করে প্রচার ও প্রকাশ করতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সারদের বড় ভূমিকা রাখতে হবে। চোখকান খোলা রাখতে হবে। তারা কারো ফাঁদে পা দিচ্ছেন কি না, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। আবার ইনফ্লুয়েন্সারদের কেউ বিশেষ কোনো ব্যক্তি, দল বা সরকারের পার্পাস সার্ভ করছেন কি না, সেটি অন্যদের খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ নজরদারিটা থাকতে হবে পারস্পরিক।