বাংলাদেশের সংসদ সদস্যরা বরাবরই দাবি করেন যে, তারা সার্বভৌম। যুক্তি হলো, তারা রাষ্ট্রের মালিক জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে যান এবং যেকোনো আইন পাস করতে পারেন। এ কারণে দেখা যায়, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে সর্বোচ্চ আদালত যেদিন রায় দিলেন, তার তিনদিন পরে ২০১৭ সালের ৪ আগস্ট সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত পরিষ্কার ঘোষণা দেন, ‘আদালত যতবার এই সংশোধনী বাতিল করবে, ততবারই সংসদ এটা পাস করবে। করতেই থাকবে।’ অর্থমন্ত্রী বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন, ‘দেখি জুডিশিয়ারি কতদূর যেতে পারে।’ (দৈনিক যুগান্তর, ৫ আগস্ট ২০১৮)।

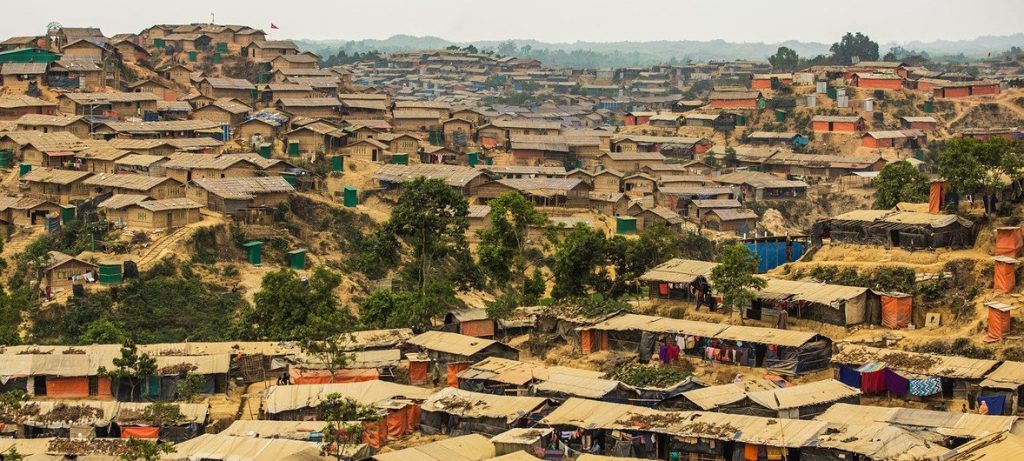

জাতীয় সংসদ

বিচার বিভাগ জনগণের প্রতিনিধিদের নেয়া সিদ্ধান্ত কী করে বাতিল করে সে প্রশ্নও তোলেন মি. মুহিত। এমনকি বিচারকদের তারা চাকরি দেন বলেও মন্তব্য করেন। দেখা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী এখানে বিচার বিভাগকে নিজেদের করায়ত্ব বলেই ভাবছেন এবং বিচারকদের ভাবছেন তাদের চাকর (চাকরি অর্থে)।

সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি যে, জাতীয় সংসদ সার্বভৌম। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের পূর্ণাঙ্গ রায়ে সুপ্রিম কোর্টও এ নিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। বস্তুত রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান বিভাগের (আইন, বিচার, নির্বাহী) কোনোটিই ওই অর্থে সার্বভৌম নয়। বরং সব বিভাগকেই সংবিধানের বিধান তথা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। কাজেই সংসদে পাস হওয়া কোনো আইন যখন বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করে, তখনও তারা সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চা করে না, বরং এটি তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

হাউজ অব কমন্স, ব্রিটেন

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সার্বভৌম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি যে জাতীয় সংসদ সার্বভৌম। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের পূর্ণাঙ্গ রায়ে কয়েকজন বিচারপতি এ নিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, বাংলাদেশে সংসদ নয়, সার্বভৌম হচ্ছে জনগণ আর সংবিধান। রায়ে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদে কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা পর্যালোচনা করে বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ে বলা হয়েছে, Parliamentary sovereignty may be contrasted with separation of powers, which limits the legislature’s scope often to general law-making, and judicial review, where laws passed by the legislature may be declared invalid by the Supreme Court in certain circumstances. (পৃ. ২৬২)।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা লিখেছেন, সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে ভুল ধারণা রয়েছে সংবিধানে। সার্বভৌম হচ্ছে শুধু জনগণ এবং সর্বময় হচ্ছে সংবিধান। বাকি সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নেহাতই সংবিধানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার মাত্র। আমাদের সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়নি। তিনি লিখেছেন: parliamentary supremacy has two meanings: one is that Parliament can make and unmake any law; another meaning is that as long as Parliament has the power to make laws regarding a subject matter, the exercise of that power cannot be challenged or reviewed by judiciary. The second meaning is more consistent with the Federal system and the practice of judicial review, as judiciary cannot review on the merits of the parliament (legislature)’s exercise of power. (পৃ. ২৬৪)।

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, সাবেক বিচারপতি

সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার আধিপত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আপিল বিভাগ বলেছে, সংসদের কার্যপ্রণালিতে কার্যত একক আধিপত্য থাকে মন্ত্রিসভার; ক্ষমতাসীন দল যা চায় সংসদে বেশিরভাগ সদস্য তাকেই সমর্থন করেন। সংসদের পুরো নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভার হাতে। সংসদে কী আলোচনা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভাই। যখন এটা নিয়ে আলোচনা হয় তখনও কত সময় নিয়ে আলোচনা হবে এবং কী নিয়ে আলোচনা হবে তাও নির্ধারণ করে মন্ত্রিসভা। শেষ পর্যন্ত যেসব বিল সংসদের মাধ্যমে পাস হয়, তা মন্ত্রিসভা হয়েই সংসদে আসে। স্বার্থান্বেষী ও সংগঠিত গোষ্ঠীগুলো তাদের স্বার্থ আদায়ে মন্ত্রীদের অব্যাহতভাবে চাপ দিতে থাকে, যাতে আইনে তাদের স্বার্থরক্ষা হয়।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ সংসদ সার্বভৌম। কারণ তারা কোনো বাধা ছাড়াই আইন প্রণয়ন করতে পারে—হোক তা অযৌক্তিক কিংবা মর্জিমাফিক। ব্রিটিশ সংসদে পাস হওয়া কোনো আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা যায় না। তবে সেদেশে আইনের ব্যাখ্যার অধিকার বিচার বিভাগের। এই অধিকারবলে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক কোনো আইন সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে সংসদ নয়, সার্বভৌম হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হয়। সংবিধানের সঙ্গে কোথাও অসঙ্গতি থাকলে সেটি বাতিল হয়ে যায়। সংবিধান সংসদকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তারা সেই সীমা লঙ্ঘন করলো কি না, তা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে। এটাই ক্ষমতার ভারসাম্য বা চেক অ্যান্ড ব্যালান্স। যে কারণে সংসদ চাইলেই নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না। অর্থাৎ, যেহেতু সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোনো আইন পাস করলেও সেটি বাতিল করে দেয়ার এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে, অতএব এই অর্থে সংসদ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান হলেও সার্বভৌম নয়। তবে সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিতের ‘দেখি জুডিশিয়ারি কত দূর যেতে পারে’—এই বক্তব্যের ভেতরে বিচার বিভাগের ওপর সরকার তথা ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। কিন্তু তারপরও বিচার বিভাগ কোনো আইন বা সংবিধানের কোনো সংশোধনী বাতিল করলেও সংসদ সেটি পুনরায় পাস করতে পারে বলেই যে সংসদ সার্বভৌম—এই এই উপসংহারে পৌঁছানোর সুযোগ নেই।

বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন লিখেছেন: Parliamentary sovereignty is a concept in the constitutional law of some parliamentary democracies. It holds that the legislative body has absolute sovereignty, and is supreme over all other government institutions, including executive or judicial bodies. It also holds that the legislative body may change or repeal any previous legislation, and so it is not bound by written law (in some cases, even a constitution) or by precedent. Parliamentary sovereignty may be contrasted with separation of powers, which limits the legislature’s scope often to general law-making, and judicial review, where laws passed by the legislature may be declared invalid in certain circumstances. (পৃ. ৫৩৪)।

বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী লিখেছেন: Sovereignty entails having supreme power. Parliamentary sovereignty means that Parliament can make laws concerning anything. It connotes the unlimited power of Parliament to enact laws. Hence, the Swiss political theorist Jean-Louis de Lolme wrote in his 1771 book on the English Constitution: “Parliament can do everything but make a woman a man and a man a woman.” Of course, these days, even that is a moot point, given recent medical advances, the Courts can now decide on the gender of a person and declare a person to be either male or female. In the course of arguments before us copious references have been made to the British Parliament and its powers. The British parliament is sovereign, and this means that, unlike in the United States, no court, including the Supreme Court, can strike down legislation passed by Parliament. However, the only exception is that the Supreme Court must give effect to directly applicable European Union law, and interpret domestic law as far as possible consistently with European Union law. It must also give effect to the rights contained in the European Convention on Human Rights. (পৃ. ৫৫৯)।

তাঁর মতে, সার্বভৌম মানে সর্বময় ক্ষমতা। সংসদ সার্বভৌম মানে হচ্ছে, সংসদ যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আইন প্রণয়নে সংসদে অসীম ক্ষমতা। ব্রিটিশ সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, যেকোনো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তার রয়েছে। তবে কোনো সংসদ এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে না যা ভবিষ্যতে কোনো সংসদ পরির্বতন করতে পারে না। সংসদে পাস হওয়া কোনো আইন সংসদই পরিবর্তন করতে পারে। এ কারণে ওয়েস্টমিনস্টার সংসদের ক্ষমতা শর্তহীন। তিনি রায়ে লিখেছেন, বাংলাদেশের সংসদ ও সংবিধানের ব্যাপারে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের যথেষ্ট কর্তৃত্ব রয়েছে।

বিচারপতি ইমান আলী

বিচারপতি ইমান আলী আরও লিখেছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিনটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করা। তিন বিভাগের ক্ষমতার পৃথকীকরণ মানে হচ্ছে নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ সংবিধান বর্ণিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। সংবিধান তাদের যে ক্ষমতা দিয়েছে তার মধ্যে কাজ করতে তিনটি বিভাগই বাধ্য।

কোনো বিভাগই অন্য একটি বিভাগের ওপর আধিপত্য বা অভিভাবকত্ব দাবি করতে পারে না এবং প্রত্যেককেই সংবিধানের বিধান তথা জনগণের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে হয়। কাজেই সংসদে পাস হওয়া কোনো আইন যখন বিচার বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করে তখনও সে সুপিরিয়র পাওয়ার চর্চা করে না, বরং সে সাংবিধানিক দায়িত্বই পালন করে থাকে। বিচার বিভাগ যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পায় যে, সংবিধান সংসদকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, কোনো আইন প্রণয়নে সেই সীমা অতিক্রম করা হয়েছে তবে তাকে অবৈধ বা এখতিয়ারবহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে।

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের অভিভাবকত্ব বা বিচারিক পর্যালোচনার অধিকার শুধু বিচার বিভাগকেই দেয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিচার বিভাগ নির্বাহী কিংবা আইন বিভাগের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করবে। সংবিধানে এর সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোনো আইনে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত না হলে সেই আইনকে অবৈধ বা এখতিয়ারবহির্ভূত বলে ঘোষণা করার এখতিয়ারও সুপ্রিম কোর্টের নেই।

প্রকাশ: আমীন আল রশীদ, সংবিধানের রাজনৈতিক বিতর্ক, ঐতিহ্য/২০২০, পৃ. ৩১-৩৪